中世の古文書の多くはくずし字で書かれていますが、注意深く見ると、比較的きちんと書かれているものやひどくくずされたものなど、ひとくちに「くずし字」といっても様々な書風・書体が見受けられます。また、同一人物であっても、時と場合によって全く異なる書風・書体の筆跡を残している場合があります。今回は、そうした書風・書体の問題について考えてみましょう。

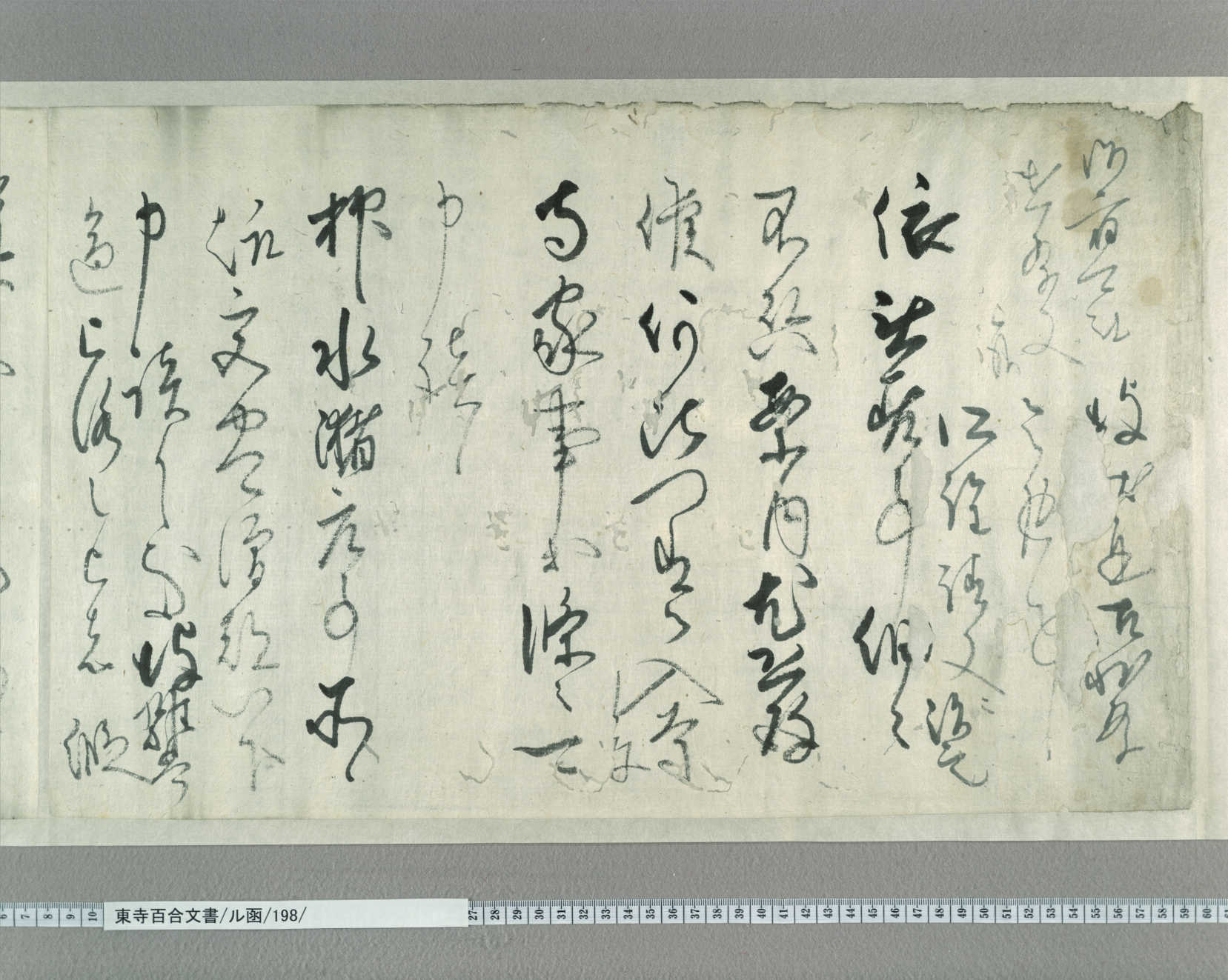

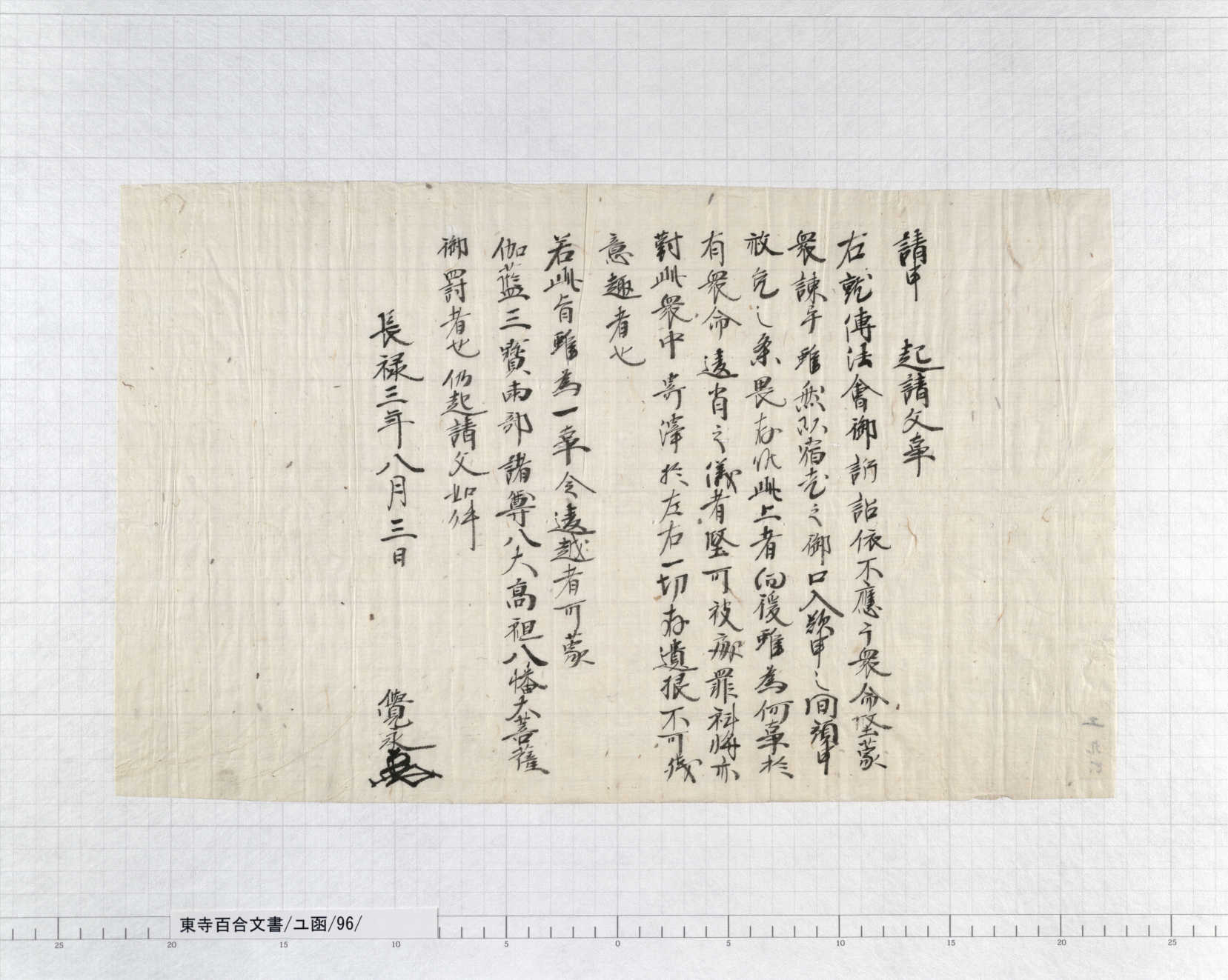

上の2通は、鎌倉末~南北朝時代の東寺僧、観智院杲宝(ごうほう)が書いたものです。杲宝は、師の頼宝、弟子の賢宝とともに、「東寺の三宝」と謳われた有名な学僧でした。2通とも杲宝の自筆ですが、その書風・書体は全く異なっており、一見すると別人が書いたようにも見えます。

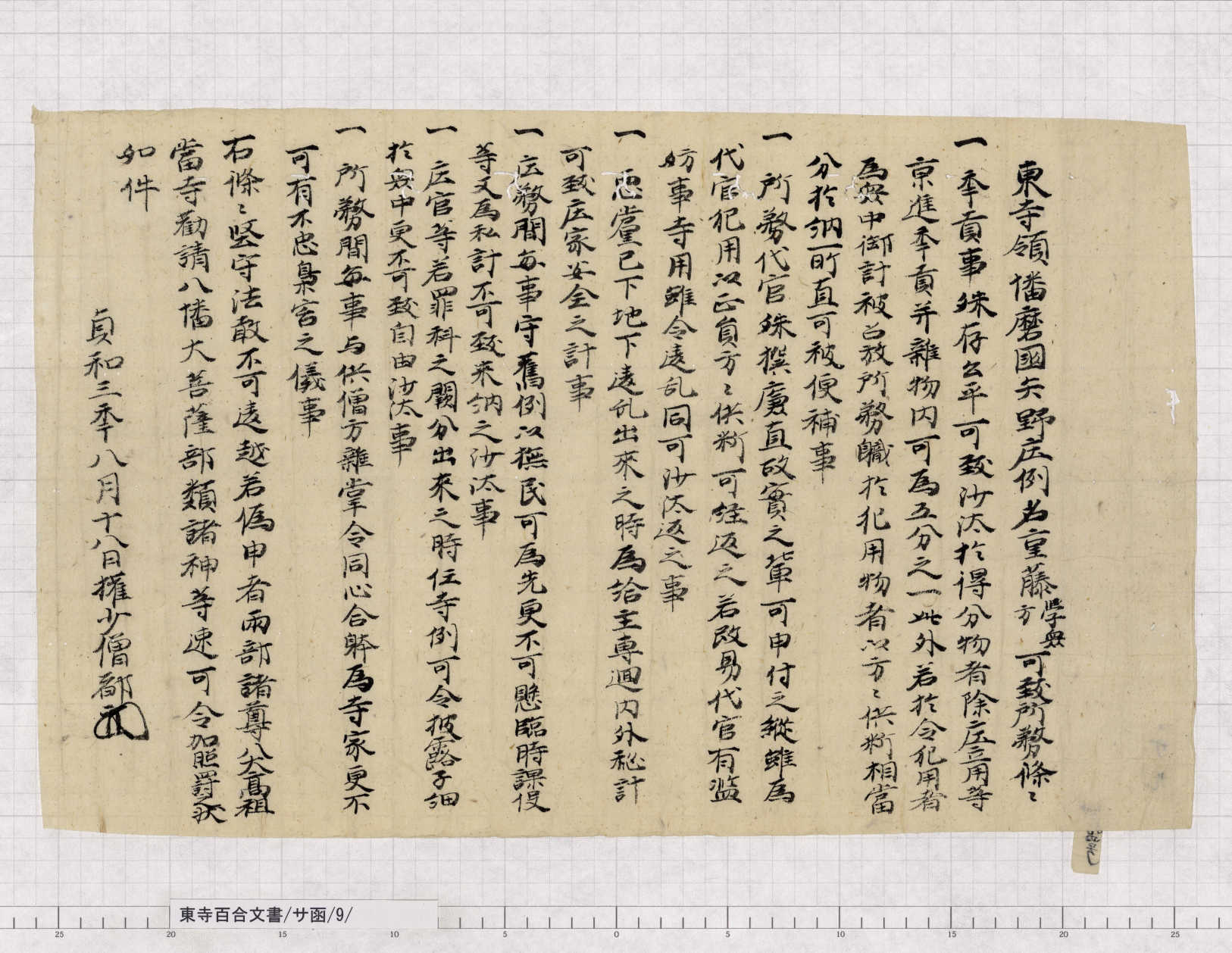

最初の文書は、貞和3(1347)年8月、杲宝が東寺領の播磨国矢野荘例名・重藤名の所務職を請け負った際に提出した請文で、一つひとつ請け負った内容を違えないことを「両部諸尊」以下の神仏に誓うかたちの起請文(きしょうもん)の体裁をとっています。

起請文とは、自分の行為や言説に関して嘘偽りのないことを神仏に誓い、相手に表明するもので、改まった様式の文書です。古文書学では、起請文のような改まったかたちの文書は「公式様(くしきよう)」系統の文書に分類されます。

公式様系統の文書は、律令官制下における文書の様式を規定した公式令(くしきりょう)の規定に淵源をもつもので、主として永続的な効力が期待される場合など、改まった意思伝達を行う際に用いられました。文字のかたちも相応に改まったものとなり、楷書に近い行書体で書かれ、字と字の間の連綿(上下を続けて書くこと)はなく、一行に比較的小ぶりな文字が並び、行間も狭くなっています。

2通目の文書は、筑後国三潴(みずま、本文中では「水潴」)荘の事について、杲宝が寺外にいる僧と相談した際の手紙です。手紙をはじめとする書状類は、「書札様(しょさつよう)」文書と呼ばれます。書札、すなわち書状形態の文書様式のことで、公式様系統の文書に較べてより私的・簡略なもので、一時的・時限的な意思伝達の際に用いられる、くだけたかたちの文書です。その書体も様式に合わせてくずした行草体(行書・草書を取り交ぜた書体)が用いられ、字粒も大きく、行間も空けて書かれます。また、墨もあまり濃く磨ることはせず、墨継ぎ箇所がはっきり分かるような、やや薄墨が用いられます。

このように中世文書は様式の面で、改まったかたちの公式様系統の文書と、ややくだけたかたちの書札様の文書とに大別されますが、二つは同じ人物が書いたものであっても、文字の書きぶりが大きく異なることが看て取れます。これは単に書き手が書体や書風を文書の様式に合わせて意識的に書き分けているだけではなく、執筆姿勢の違いによって結果的にもたらされた側面もあります。そのことを示す史料として、文書を執筆する場面を描いた当時の絵画史料が注目されます。

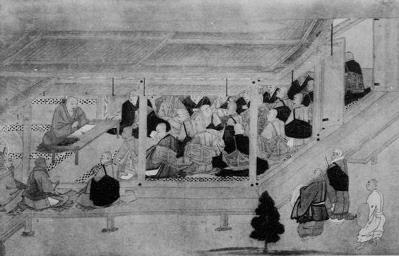

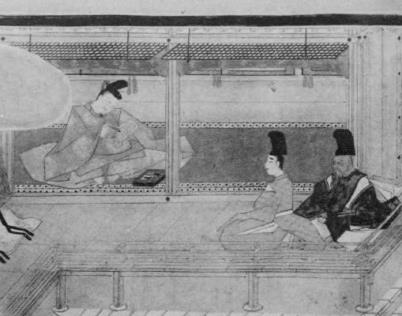

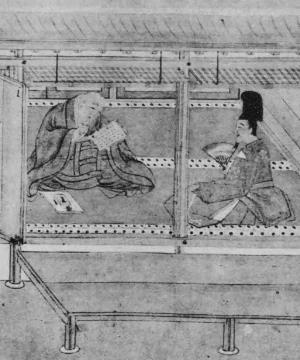

図1~3は浄土宗の開祖、法然房源空の一代記を絵解きした『法然上人行状絵図(法然上人絵伝)』の一コマで、源空が文書を執筆している場面です。それぞれ源空がどういった文書を執筆しているのか、詞書(ことばがき、絵の前後に書かれた内容の説明文)から具体的に判るため、文書の様式と執筆姿勢との関係を考えるうえで貴重な史料です。

まず図1に描かれた場面について簡単に説明しておきましょう。

鎌倉時代の初期、源空の唱えた浄土宗の教説が広まるにつれ言動の著しい輩もその門下に集うようになり、そうした輩が他宗を誹謗中傷したことによって、源空とその門弟たちに対し、比叡山延暦寺や南都東大寺といった旧仏教勢力からの批判・弾圧が強まっていきました。元久元(1204)年の冬には延暦寺の大衆が決起し、源空の専修念仏をやめさせようと天台座主慈円に掛け合い、果たせなければ入洛して強訴に及ぼうかとの構えを見せます。この事態に際して源空は、弟子たちに『七箇条制誡』を示してその行動を戒め、自身も慈円に対し自戒の決意を示す「起請文」を奉りました。

図1は、その起請文を源空が執筆しているところを描いたものです。起請文を執筆する源空をぐるりと囲んだ弟子たちは、詞書に引用されている元久元年11月7日付『七箇条制誡』に源空とともに連署している88名の宿老僧です。天台座主慈円の兄、前関白九条兼実(法名円証)は源空に深く帰依しており、この事態を穏便に収拾しようと奔走しますが、この後も南都北嶺からの弾圧は止まず、建永2(1207)年2月、ついに源空は土佐(実際には讃岐)へ流罪となり、主だった弟子たちも処断されました。

ここで注目したいのは、図1に見える源空の執筆姿勢です。机の上に料紙を広げ、机上執筆していることが分かります。同絵巻では、起請文を執筆する以外にも、源空が教義に関する著述をする場面でも机上執筆のさまが度々描かれています。

次の図2・3は同じ『法然上人行状絵図』の一コマで、源空が信徒の平基親と書状をやりとりしている場面ですが、図1との違いは一目瞭然です。こちらは二枚一重ねの料紙を左手に巻きしめて持ち、机を使わず、両手を浮かせた姿勢で執筆しています。同一人物が文書を執筆する場面で、公式様系統の起請文と書札様の書状とでは、執筆姿勢が明確に描き分けられているわけです。

図4は『石山寺縁起』の一コマで、式部少輔藤原国能という人物が書札様文書を執筆している場面です。図2・3と同様に、左手に2枚の紙を巻きしめて把持し、執筆しています。その前には硯箱が置かれ、切封(きりふう、料紙の端を下から紐状に切り込み、その切り紐部を巻きしめた文書にかけて結び閉じる封式)の文書(左右2通)や封紙がかけられた捻封(ひねりふう、文書を包み納めた封紙の上下を捻りしめる封式)の文書(中央2通)など、発給を待つ文書も描かれています。傍らの文机の上には、開きかけの文書や料紙の束のようなものも見えます。国能はすぐそばに文机があるにもかかわらず、机上執筆していません。これは、書状類を書く際には机を使わず、料紙を片手に持って執筆するのが一般的であったことを示すものです。

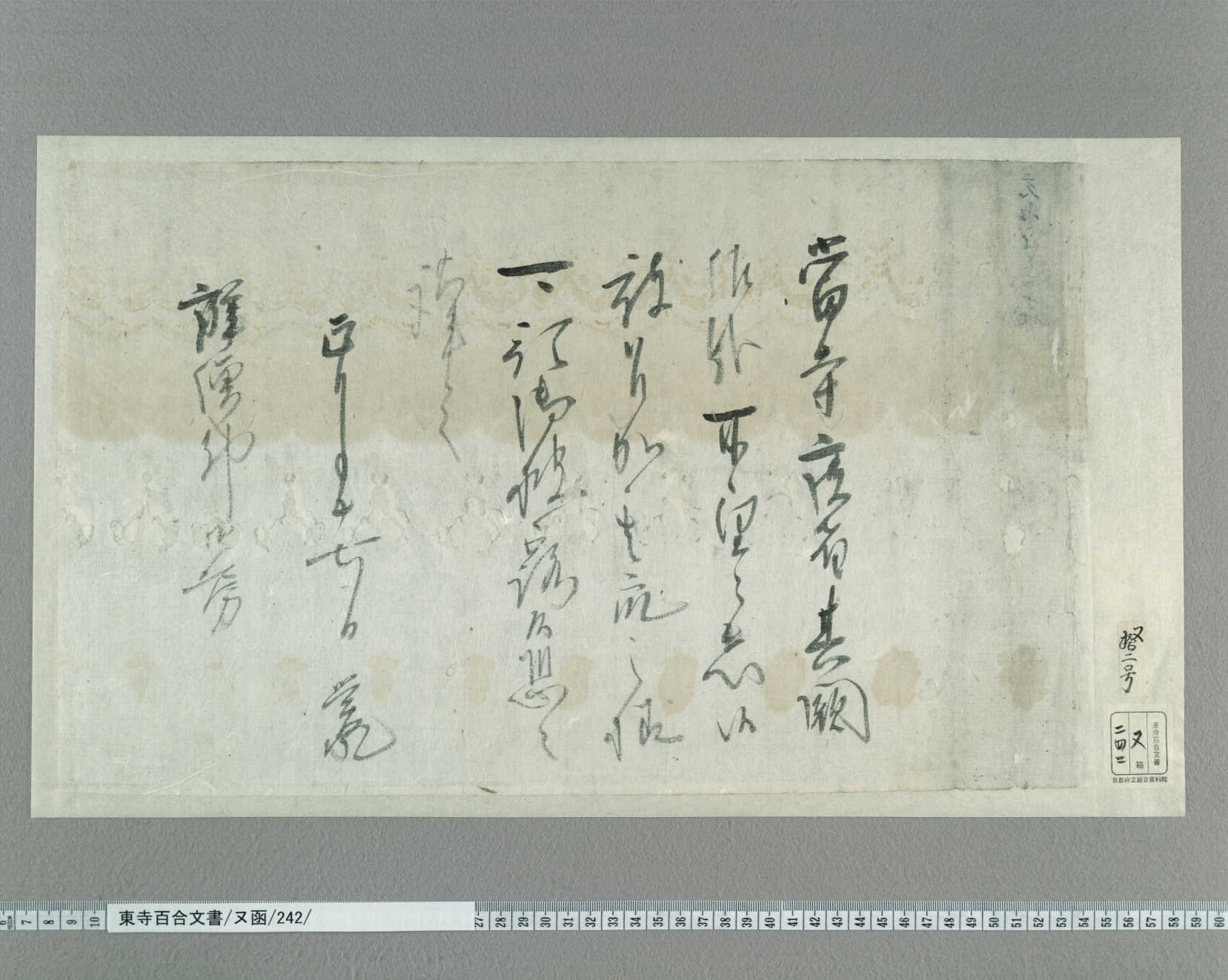

上に掲げたものは、室町~戦国時代の東寺僧、宝泉院覚永が書いた起請文と書状です。さきの観智院杲宝の起請文・書状と同様に、起請文は改まったかたちの楷書に近い行書体で、書状はくずした行草体で草卒に、それぞれ書き分けられています。時代が変わっても、公式様系統文書・書札様文書それぞれの書風・書体に関する慣習が続いていることが看て取れます。

今回例として紹介した杲宝と覚永が用いている料紙は、杲宝のものが縦32cm×横50cm前後、覚永のものがやや小ぶりの縦28cm×横45cm前後で、起請文・書状ともにほぼ同じ寸法ですが、両者を比べると一紙に書かれる文字数・行数・字粒が様式によって大きく異なっています。起請文のように小さく整斉した文字を書くには机上筆記が適しており、書状の場合のような把持筆記で整った細字を書き連ねるのは難しいでしょう。逆に、書状類に見る大ぶりな行草体の文字は、丸めて左手に把持した不安定な料紙の背に筆圧をかけず書くのに適したものといえます。

このように、公式様系統文書と書札様文書とではその様式や機能が異なるのみならず、執筆姿勢にも明確な違いがありました。そして机上筆記か把持筆記かの違いが、それぞれの文字のかたちにも影響を及ぼしていたのです。

活字文化が定着し、さらにパソコンの普及によって、文字を「書く」時代から「打つ」時代になった今日、書体を書き分ける感覚はなかなか理解し難いものかもしれません。

一方、手書きが主流の前近代の人々の筆跡には、その人の生まれ育った環境や社会のあり方が反映され、文字の美醜以外にも、様々な情報が含まれています。今回紹介したように、現代ではほとんど意識されない書風や書体にまつわる慣習や決まりも存在しました。書風・書体にもTPOがあり、人々はそれをわきまえた上で文字を書いていたのです。

前近代の肉筆文字の書風・書体を論じる際には、ただ形象や運筆の技術を云々するだけでなく、料紙の扱い方や執筆姿勢、その意味なども考慮する必要があることを、これらの史料は如実に物語っています。

(宮﨑 肇:東京大学史料編纂所特任研究員/早稲田大学非常勤講師)