再読!91歳上島有(うえじまたもつ)さんの東寺百合秘話 (7),「京都新聞」2016年5月28日付24面記事を転載

東寺百合文書(ひゃくごうもんじょ)については、加賀百万石の五代目藩主である松雲公前田綱紀(つなのり)が、1685(貞享2)年に百の桐箱を東寺に寄進して、早くから伝わった文書を納めさせたので百合文書と呼ばれるようになったといわれています。そして私もこの連載の第一回以降、おおよそこのような常識的な理解に基づいてお話をしてきました。

しかし、厳密にいいますと、1967(昭和42)年に、東寺が京都府に譲渡した松雲公寄進の桐箱は94箱でした。そこで、東寺は六つの桐箱を新調し、全体として百箱にして府に納めました。ここで、松雲公の寄進は果たして通説のように百箱だったのかどうかという重要な問題が起こります。

そもそもこれは、東寺百合文書の根本に関する問題でどうしても解決しなければならないことでした。百合文書の整理を始めた時期から間もなく、京都府立総合資料館では広く一般の方に百合文書を知ってもらうために「東寺百合文書について」という説明用の小さなパンフレットを作りました。その中で私は、「総合資料館に移管された東寺百合文書は94箱である。前田綱紀の寄進が百箱といわれていることから考えると、本来百箱あったものと思われるが、それが、なぜ94箱になったのかは今後の課題としなければならない」と書いていました。

この点については、江戸時代から300年の間に東寺では6箱紛失したのではないかという重要な問題とも関連します。東寺が、六つの桐箱を新調して百にして府に納めたということも暗々裏にはそれを認めたとも解釈できます。

この問題は、前回にお話しした「ゑ函(はこ)」の蓋(ふた)などとともに、私が資料館で百合文書の整理に携わった12年間の最大の懸案事項でありました。しかし、これも在職中についに解決することができませんでした。ただ、その後、東寺宝物館でいろいろな関係の寺宝や近世の文書や記録などに接する機会に恵まれましたので、これを見事解決することができました。

私も東寺で6箱紛失したと考えたこともあります。しかし、違いました。結論を先にいいますと、松雲公の「百合」の箱の寄進は94箱ですが、これと同時に大般若経6箱も松雲公から寄進され、合わせて「百合」と称したのです。

これも「ゑ函」の蓋と同じく、1997(平成9)年の百合文書の国宝指定を機に解決できました。従って、府立総合資料館にある94箱が松雲公寄進のままであり、1箱の紛失もないということがはっきりしました。この点については次回に詳しく述べたいと考えています。

(上島有:京都府立総合資料館元古文書課長・摂南大学名誉教授)

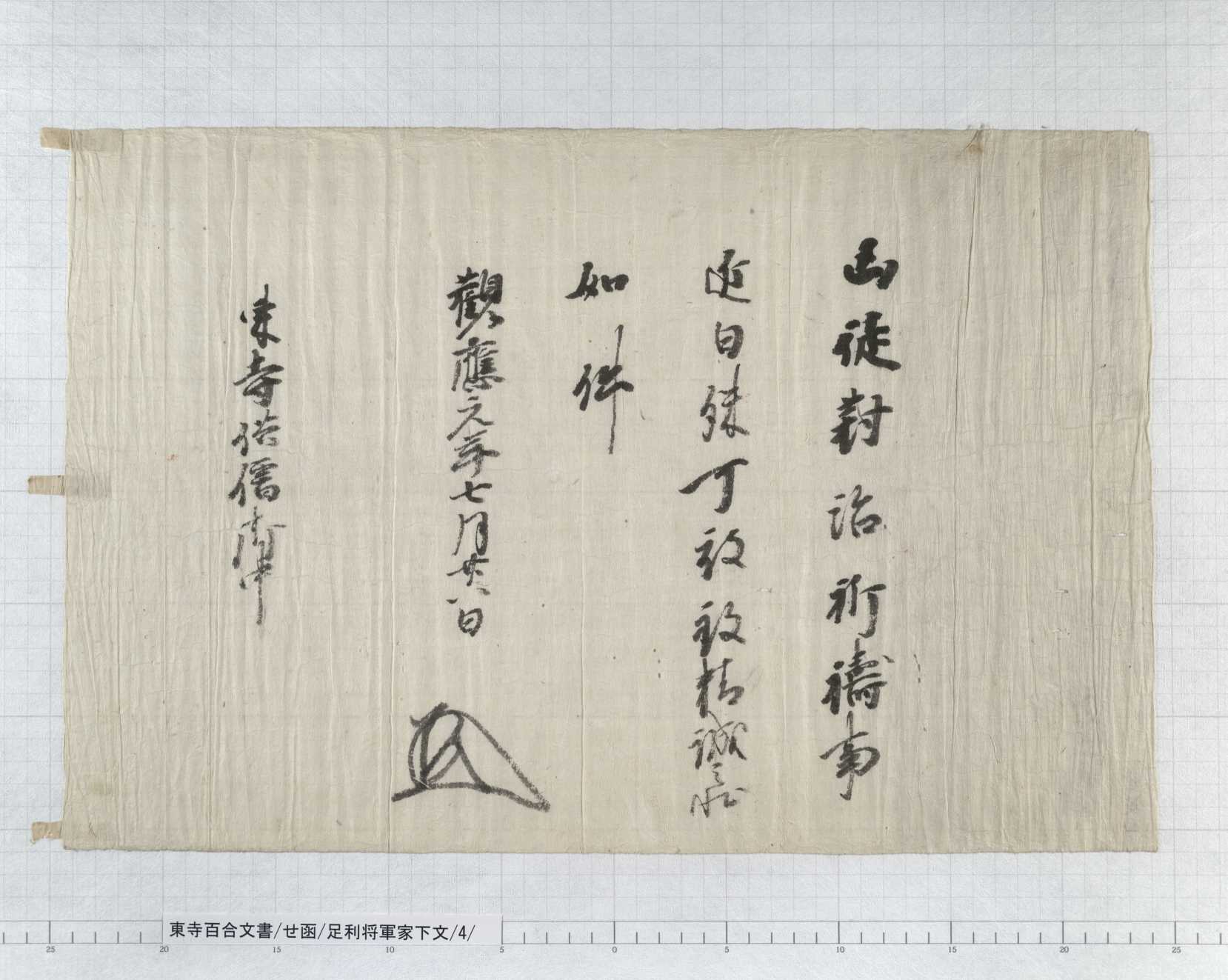

東寺百合文書から 観応元年7月28日足利尊氏御判御教書 「直義派の土岐討伐の祈禱命じる」

今回から少し続けて足利将軍家の花押についてお話ししようと思います。この文書は足利尊氏が東寺供僧に凶徒退治の祈禱を命じた文書です。観応元(1350)年7月といいますと、尊氏の執事・高師直と弟・直義の対立が決定的となります。これは幕府内部だけではなく地方にも波及し、美濃国では土岐周済が直義派として兵を挙げます。そこで、同28日に、足利義詮と高師直は土岐討伐のために兵を率いて京都を出発します。その戦勝のための祈禱を命じたのがこの文書です。

この7月28日には、同じく尊氏の名前でほとんど同文の祈禱命令が多数発せられています。同じ百合文書に「実相寺僧都」に宛てたものがもう1通あるのをはじめ、稲荷社・祇園社・神護寺など京都の寺社、さらには大和の西大寺、丹波の石龕寺(せきがんじ)、出雲の岩屋寺などにも出されています。案文一通を含めると、同じ日付でほぼ同文で同一の右筆・安富行長執筆の文書が12通残っています。そうなりますと、この時50通、あるいはそれ以上の同じような祈禱命令が一斉に西日本の寺社に出されたと考えられます。

現在の正文11通のうち7通は、直接手にとって拝見しましたが、写真の東寺供僧宛のもののように、花押の形が整っていて落ち着いて堂々としていて墨色が本文より薄く感じられるものだけではなく、墨色が本文と同じか、場合によっては濃く、形がいじけていて筆勢が感じられないものもみられます。

花押は、本来は本人が署すべきで、これを外したら花押の意味はなくなります。しかし、尊氏が同時に50通以上の花押を書くことになりますと、右筆に「代わりに書いておけ」ということになりかねません。私は、尊氏の場合には右筆書きの花押があったと考えています。前者の形が整っていて、薄目のものは尊氏の自筆ですが、後者の墨色が濃く、もう一つの筆勢が感じられないのは右筆書きとしてよいと考えています。

今回の文書も、第1回の「足利義満自筆仏舎利奉請状」や第2回の「後宇多上皇院宣」などとともに原本でしか分からない、非文字情報といえます。古文書の原本研究における奥深さの一例としてあげておきます。

(聞き手・仲屋聡:京都新聞記者)