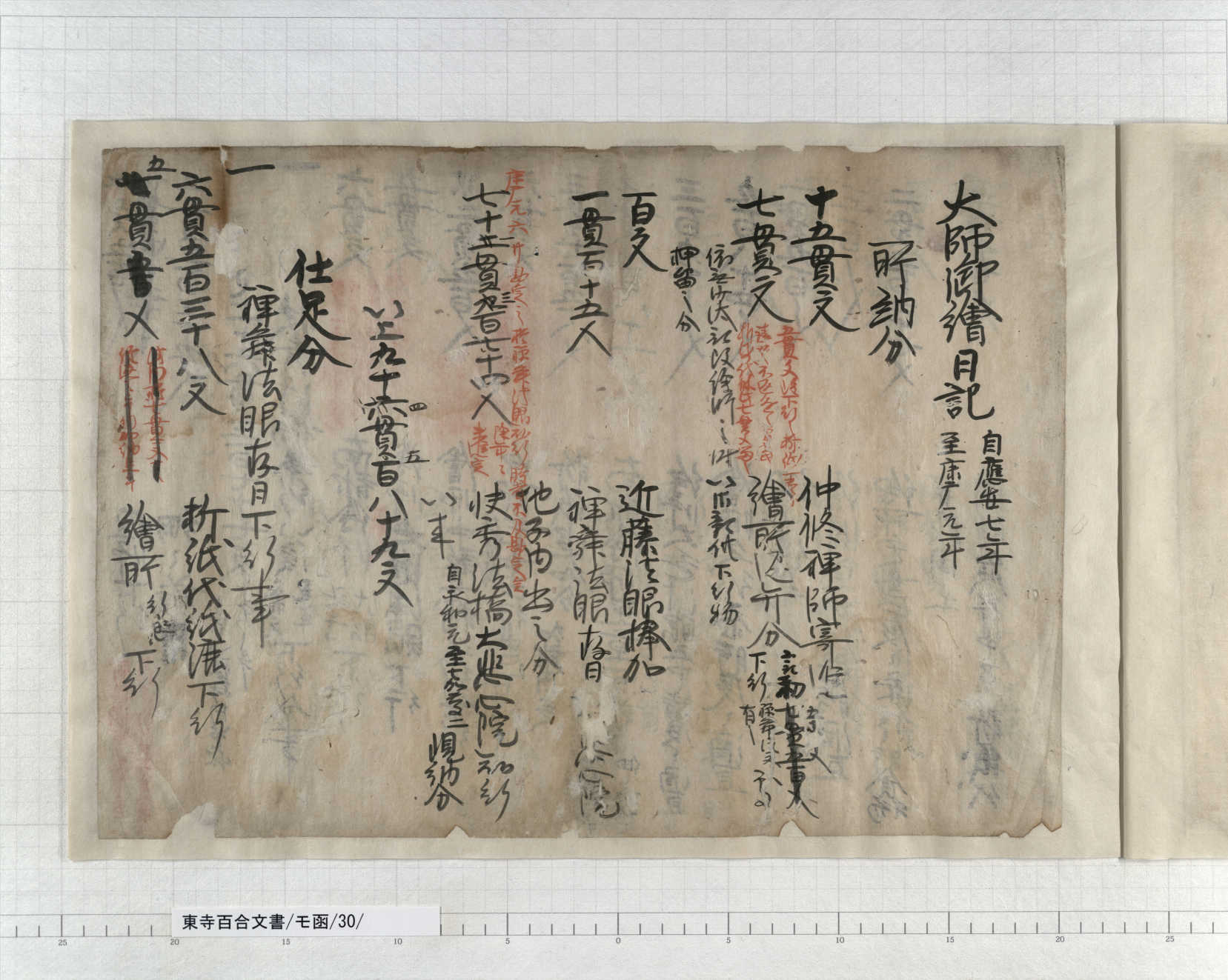

真言宗の開祖である弘法大師空海(774-835)は、亡くなった後も多くの人々の信仰を集めてきました。その肖像や生涯を描いた絵巻なども、数多く制作されています。なかでも、現在も東寺に所蔵されている「弘法大師行状絵詞(こうぼうだいしぎょうじょうえことば)」(重要文化財)は、全12巻に及ぶとても立派なものです。この絵巻の制作が計画された応安7(1374)年は、大師の生誕600年にあたる年でした。東寺にとっても、その記念となる一大事業だったのでしょうか。東寺百合文書の中には、この絵巻の制作にかかわる「大師御絵用途注文」という文書があります。

「御絵用途注文」とは、どんな意味でしょうか?現在では、「用途」はつかいみち、「注文」は人になにかを依頼する、といった意味です。しかし中世では、「用途」は必要な費用、「注文」はある事柄についての要件の記録、というような意味で使われていました。つまり、「御絵用途注文」というと、絵巻の制作にかかったさまざまな費用の記録、明細書のようなものになります。この文書から、絵巻の成立時期や絵師、紙や絵の具の費用など、多くのことがわかります。

東寺が制作を依頼するにあたって、まず白羽の矢が立ったのは、「絵所(えどころ)」と呼ばれる朝廷直属の第一の絵師、巨勢行忠(こせのゆきただ)でした。しかし、行忠は先に報酬を受け取ったにもかかわらず、なかなか取りかかろうとしません。そのため、いったんその報酬を返却させられ、かわりに他の絵師3名が集められました。

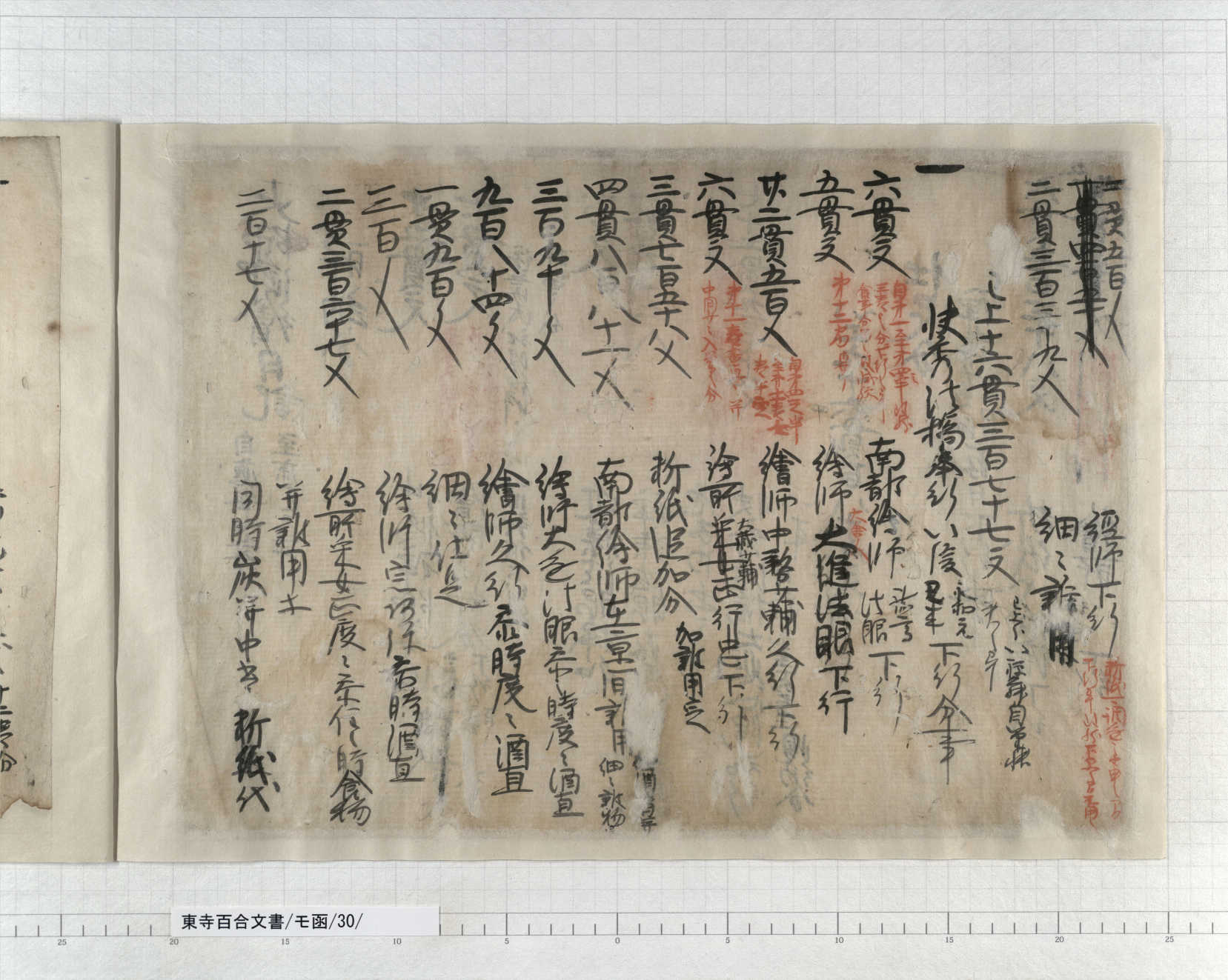

このころの「絵師」というのは、今の画家と少し違います。好きな絵を描いてそれを売るのではなく、幕府や朝廷、寺社の「お抱え」として、その注文どおりに、城や邸宅の屏風や襖に絵を描いたり肖像画を制作したりするのが仕事でした。とはいえ、芸術の世界は今も昔もきびしいもので、その格付けは、お給料にもはっきりと反映されています。最後に再び加わった行忠も含めて、4名の絵師の報酬には、かなりの差がありました。この文書をもとにしてまとめた表をごらんください。

| 絵師の名 | 担当した巻 (絵部分の紙数) | 報酬 | 1巻あたり報酬 (1紙あたり報酬) | 酒直(飲食費) 雑費等 |

|---|---|---|---|---|

| 南都絵師 祐高法眼 | 第1巻~第4巻半ば (計73紙) | 6貫文 | 約1貫333文 (82文) | 4貫881文 (京都滞在費含む) |

| 絵師 中務少輔久行 | 第4巻半ば~第11巻 (計104紙) | 22貫500文 | 3貫文 (216文) | 984文 |

| 絵師 大進法眼 | 第12巻 (計34紙) | 5貫文 | 5貫文 (147文) | 390文 |

| 絵所 大蔵少輔 巨勢行忠 | 第11巻描き直し (計19紙) | 6貫文 | 6貫文 (315文) | 2貫367文 |

一番安上がりにすませられたのは、奈良から呼び寄せられた祐高です。京都での滞在費をこまごまとまかなってもらったものの、第1巻から第4巻の半分まで担当した報酬は、全部で6貫文でした。ところが行忠は、最後に第11巻を描き直し、全体を多少手直ししただけで、多額の飲食費も出してもらったうえ、祐高と同じ6貫文もの報酬を受け取っています。絵1ページ(1紙)分で計算してみると、行忠の報酬は祐高の4倍近くにもなります。

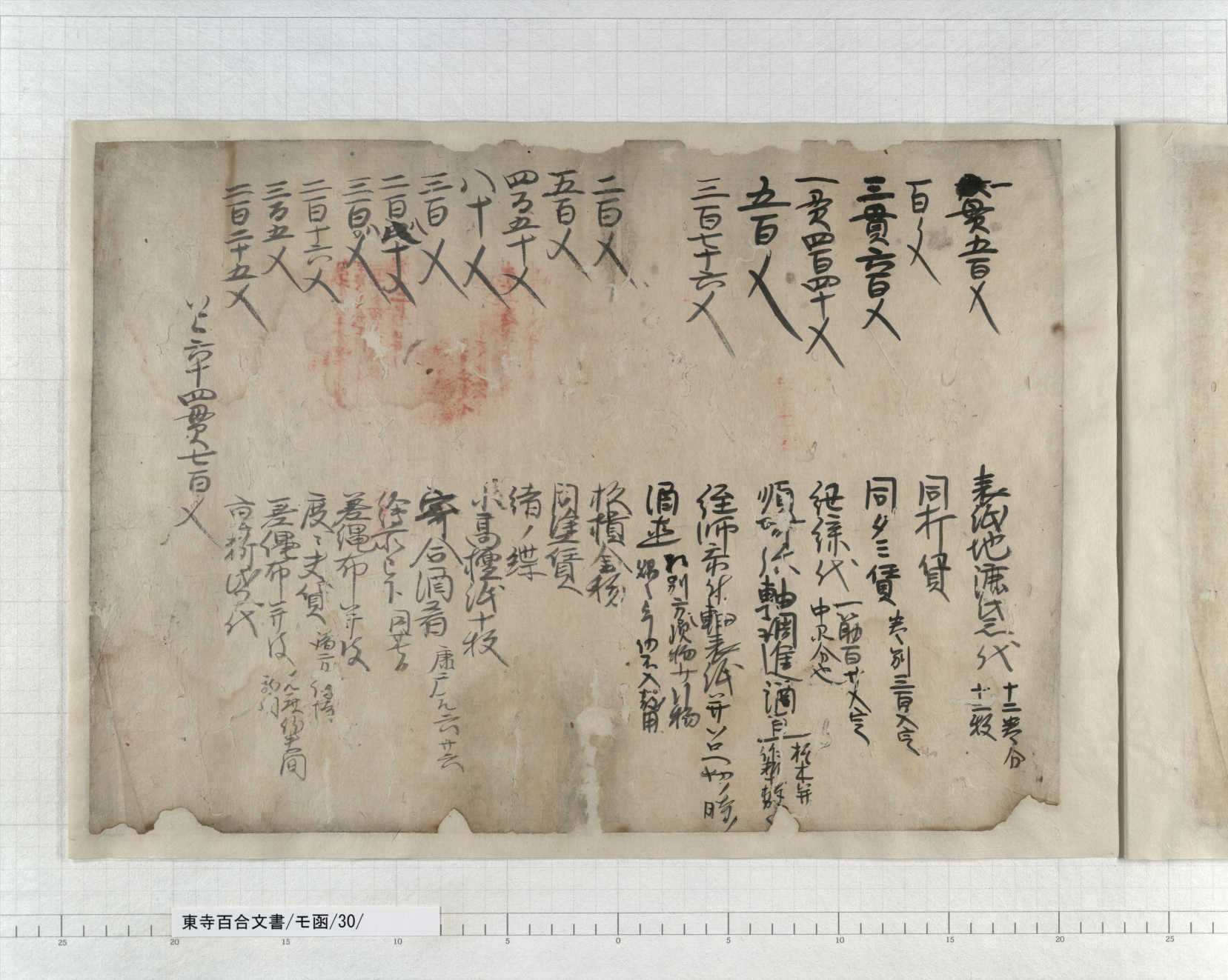

当時、1貫文(=1000文)あれば、1石(150kg)を超える量のお米を買うことができました※。大人ひとりが1年間食べていくのにじゅうぶんな量です。だから6貫文というと、6人が1年間食べていけるほどの額になります。ちなみに、この絵巻に使う紙の費用は、当初は6貫538文を見込んでいましたが、後で費用を追加しています。

ところで、文書のあちこちに「酒直(さかじき)」ということばが出てきます。これはお酒の購入費のことで、制作中なにかにつけてお酒がふるまわれていたことがわかります。また絵巻が完成した年には、「寄合」の「酒肴」代も計上されています。完成祝いの打ち上げのようなものだったのでしょうか。お酒や宴会代まで経費に含めてくれるのは、現代のお酒好きにとってうらやましい話かもしれません。

※当時の1貫文が今のお金でいくらくらいになるのか、というのはなかなかわかりません。しかし、百合文書などをもとに室町時代における米の価値を検討した研究もあります。百瀬今朝雄氏の「室町時代における米価表―東寺関係の場合―」(史学雑誌第66編第1号、1957年)という論文では、年によってばらつきがありますが、おおよそ米1石が銭800文くらいになる、とされています。

(松田:歴史資料課)