古文書の写真や原本を見ていると、なぜそういったかたちなのか疑問に思うことが時々あります。

紙の使い方や封の仕方もその一つですが、そうしたことは活字化された史料や古文書の解説書を読んだだけではなかなか理解できません。

たとえば中世の書札様文書の封式として最も一般的な「切封(きりふう)」について、『国史大辞典』では次のように説明されています。

切封は文書料紙の袖(右端)を下から八分目まで剪り込んで紙紐を作り、奥から折った料紙の腰に一まわり半ほど巻き、その先端をはさみ込んで、そこに締封をする。

切封を施した文書を腰文ともいうが、それは腰に帯を巻き付けたように紙紐を巻いたことによる。

紙紐を巻き付けて第一段の封をおわり、その上に締め封を墨書する。これを切点・引点または墨引と称す。

切封はとかく剪り棄てられてしまって、遺っているものは稀である(『国史大辞典』「切封」項)。

切った紙紐が「剪り棄てられてしまっ」た状態の原本やその画像に接し、この解説を一読しただけですんなり「切封」が理解できるでしょうか。

また、「奥から折った料紙」という表現も若干問題があります。

確かに多くの古文書には折目が残っており、その間隔の差から、左奥から右端へ向かって折られていることは容易に分かります。ですが実際に文書を封じる所作に即していえば、この表現は不正確です。

どこがどう不正確なのか、今回は実際に文書を封じてみることで確かめたいと思います。

中世の文書には様々な封式が見られますが、ごく大雑把に分けると、本紙(第一紙)・裏紙(第二紙)・封紙(包紙)の3つが揃った正式なものと、裏紙や封紙といった礼紙(らいし)を省いた略式のものの2つがあります。

書札礼上、礼紙付きのものは厚礼で、礼紙が省かれたものは薄礼になります。

今回紹介したものは封紙を省いた略式のもので、一般の書状類で最もよく見られるかたちです。

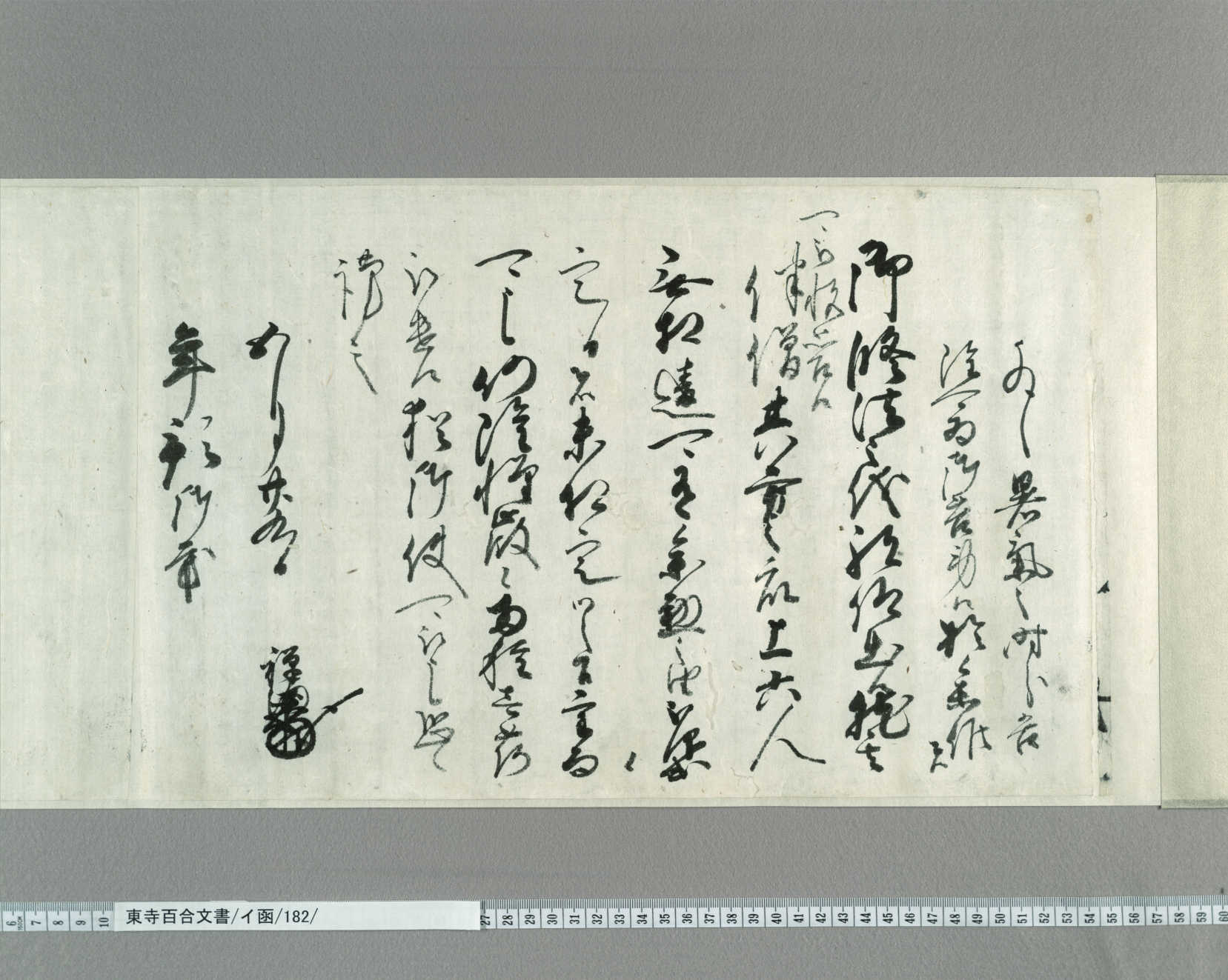

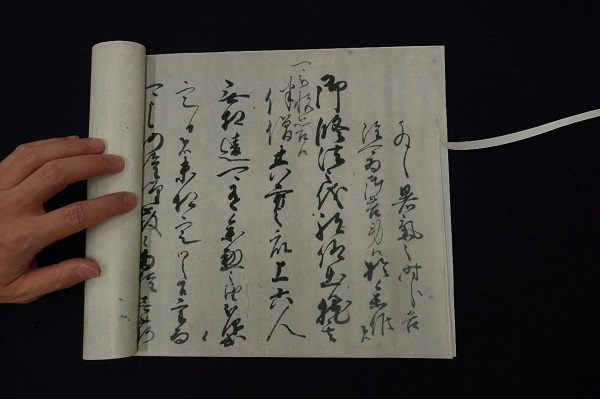

では実際にイ函182「禅海書状」の封をしてみましょう。

まずは、禅海書状の画像をほぼ等倍にプリントアウトしたものを用意します。

四方の余白は、原本の料紙の端に合わせて予め切り整えておきましょう。

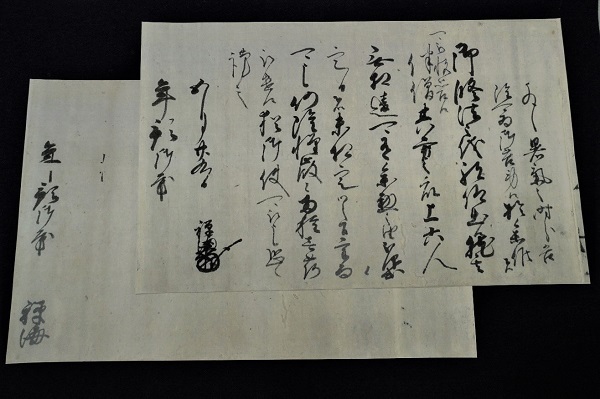

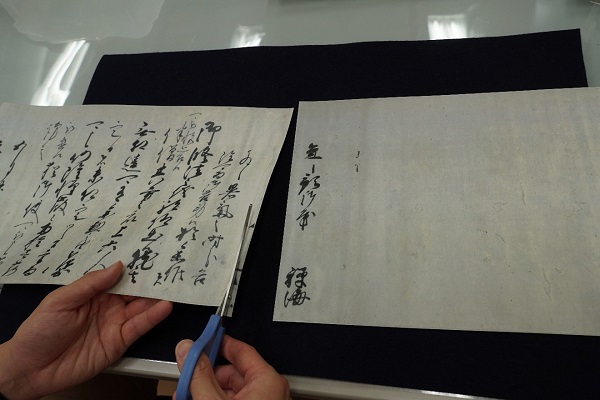

本紙(第一紙)の右下から切り込みを入れ、切紐を作ります。

切り込みは、裏紙(第二紙)の充書(あてがき、宛名のこと)や墨引の切紐がかかる高さに合わせます。

本紙と裏紙は文字のない面を背中合わせにして重ね、本紙の奥(左端)から筒状に巻いていき、最後に切紐を文書の本体に巻き付けて封じます。

これが「切封(きりふう)」です。

巻いた文書の筒の太さは、切紐に乗った墨付と充書・墨引の墨線がぴったり合うように調整しましょう。

切紐の封じ目には、封をしたしるしとして墨を引きますが、これを「墨引(すみびき)」といいます。

この書状は、切紐を文書に一度巻きつけた後、余った紐を真上へ捻り折り、更にその端を巻いた紐に上から折り懸けることによって封じていることが分かります。

その封じ目の真上から墨引がなされているため、巻いた切紐を上に折った箇所と重なる部分には「◣」形の墨痕が、それと接合する「◥」形の墨痕が切紐の先端近くの裏面に、それぞれ確認できます。

切紐をかける際には、上に折り上げた先端を更に下に折り下げ、その鈎状の先端部を文書に巻き付けられた紐の上から落とし込むようにしてとじています。

切紐の端を上へ捻り折る際には、切紐に付いた「◣」形の墨痕の斜辺に合わせて折るのがポイントです。

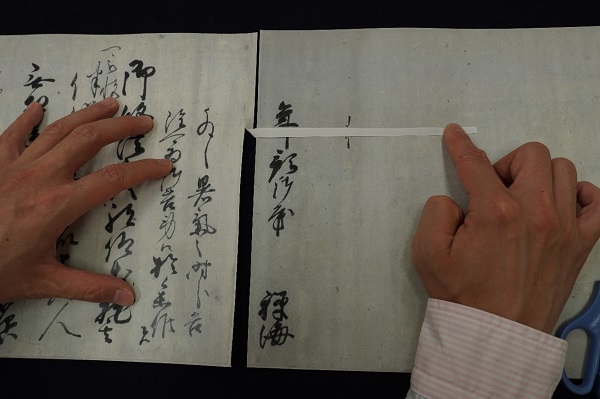

最後に、料紙の端が折り目に沿うように文書全体を押し折り、ウハ書(充所・差出所)を書き付けて完成です。

充所「年預御房」の「年」字が切紐にかかっているため、この部分を合わせることにより、料紙がどの程度の幅で巻かれ、切紐がどう懸けられていたのか正確に復元できます。

料紙の折り目はこのウハ書を書き付ける際についたもので、はじめに料紙を「奥から折った」ことによってつけられたのではありません。『国史大辞典』の記述がやや不正確なのはこの点です。

さて、一般に「古文書学」というと、くずし字で書かれた古文書を解読するだけの学問のように思われがちです。

事実、従来の古文書学は歴史学の“補助学”として位置付けられていました。古文書を読解し、文書名を付け、その真偽や年代を判定するため、様式論を中心に研究が進められてきたのです。

紙面に書かれていることを読むための学問、古文書を分類するための学問、というわけです。

しかしながら、古文書がもつ情報はそこに書かれた文字情報だけではありません。

料紙や封式、筆跡や墨色といった形態の情報もまた古文書の重要な情報です。

どういった紙にどのような書体で文字を書くのかは、文書の機能や様式と密接不可分な関係にあり、それぞれを切り離して論じることは出来ません。

以前、百合文書のお話「古文書の書風・書体と執筆姿勢」で述べたように、あらたまったかたちの公式様系統の文書とややくだけたかたちの書札様の文書とでは様式や効力だけでなく、文字の書体や執筆の姿勢からして全く異なっており、その執筆の様態の差が文書のかたちにも如実にあらわれています。

古文書の機能や書かれた内容を十全に理解するためには、それらと関わる形態情報についての知見も不可欠ということです。

大抵の文書は封をして相手に送達されますが、発信者と受信者の関係によって、出される文書の様式によって、封の仕方も様々です。

封式もまた文書の様式や書札礼と密接な関わりがあるためです。

今日伝存する文書には、のちに成巻裱装され、発給当初の様態が分かりにくくなっているものが多いのですが、封式の痕跡は確認出来ます。

そうした情報から当時の封式を再現し、その意味を考察することもまた古文書学の課題でしょう。

折しも、最近は「東寺百合文書WEB」をはじめとして、史料の所蔵機関がその画像情報を公開するケースが増え、史料の「かたち」に関する情報はより得やすくなっています。

そうした史料情報のあり方の変化にともない、史料を扱う学問の手法やテーマが変わっていくのはむしろ当然のことでしょう。

史料の形態情報やその利活用にまつわる問題は、今後さらに重要性を増すものと思われます。

実践し体験することでしか得られない知見があります。

デジタルアーカイブの古文書画像を用い、実際に切封墨引や封紙の懸け方を再現してみることで、古文書の封式を単なる知識としてではなく、実体験として学ぶのも一興ではないでしょうか。

(宮﨑 肇:東京大学史料編纂所特任研究員/早稲田大学非常勤講師)