「代銭納」という言葉をみなさんはご存じでしょうか。年貢を米で納めるかわりに、銭で納める納税スタイルです。

年貢といえば、領主や代官所の蔵に重たい米俵をかついで入れるお百姓さんの姿をイメージする人が多いのではないでしょうか。そんな光景もあったのでしょうが、ちょっと日本史のおさらいをしておくと、中世には米のかわりに銭で納税するスタイルが確立されていたことがわかっています。日本史にもっと詳しい人は、「為替」という仕組み、つまりお百姓が地元の市場で年貢として納める分の米を商人に売り、換金した額が書かれた手形を発行してもらい、その手形を京都に持って行きそれを領主に渡して年貢を納入していたことをご存知かもしれませんね。

さて、代銭納や為替というと、重い米より持ち運びに便利になる納税のスリム化を示すものとして説明を受けることが多いのではないでしょうか。また、現物ではなく紙切れ一枚で納税できてしまう仕組みができていたことは、信用経済の成立としても注目されています。

ただし、いくら仕組みがスリム化されることはあっても、年貢=税の算出方法が、米を基準にしていることに変わりはありません。代銭納は、あくまで納めるべき米の量を銭貨にかえただけにすぎないのです。

ですから米が不作の年は、年貢量をめぐって領主と荘民の間でひと悶着が起きます。米の収穫量が減り、米不足に陥るわけですから、百姓は飢えをしのぐために自身の取り分を確保しようと納入額の減額を領主へ必死に訴えます。一方の領主はなるべくいつもどおりの年貢を確保しようと取り立てを厳しくします。両者の間ではシビアな減免闘争が繰り広げられるわけです。

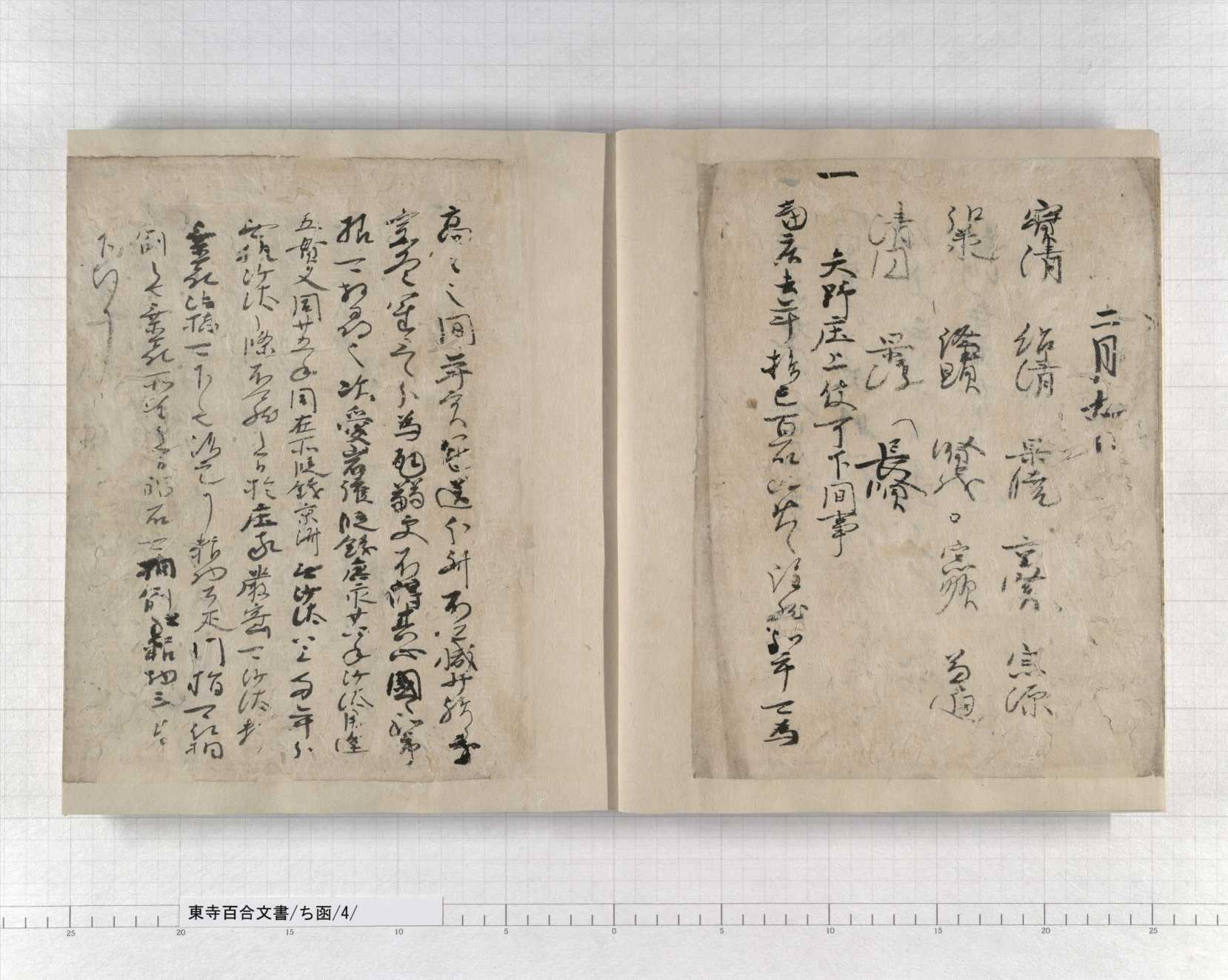

実際に東寺百合文書には凶作時の年貢減免をめぐる東寺と荘民とのやりとりが多く残されていますが、不作だから減免を、といったやりとりとはやや趣を異にするやりとりが次の文書には見えます。

一矢野庄上使可下間事

当庄、去年損亡、百石被免之、雖然和市可為高々之間、年貢運送分斉不可減少歟之処、旧冬運上之分為尩弱、更不得其心、国之和市様、可相尋之、(以下略)

東寺領荘園の矢野荘に使者を派遣することについての議事録です。短い文章のため説明を加えながら少しずつ解読してみましょう。

矢野荘に使者を派遣することについて

この荘園は、昨年不作であったので、年貢を100石減額することにした。

去年不作であったため年貢を100石減額したというのはすんなり理解できるでしょう。不作の年は米が少ないわけですから、納めるべき年貢も少なくなるというのは、なんら不思議なことではありません。不作に応じてすんなり減免をする東寺は優しい領主にみえてきます。ところが問題はその続きです。

しかしながら、米の値段はかなり高いので、東寺に納入される年貢銭が少なくなるということはないはずであるが、昨年冬に東寺に納められた年貢銭は少なく、納得できるものではない。矢野荘のある播磨国の米の相場がどのようになっているのか現地に人を下し調査するべきだ。

この文書をみると、代銭納を採用していることがわかりますが、その意味について驚くようなことが書かれていますよね。不作時は、米(=モノ)が少なくても、米の値段が高くなるから、トータルでみて年貢がいつもより少なくなることはないはずだというのです。

ここで不作時に米で納めるケースを考えてみましょう。米で納めさせると、米が減っているわけですから、年貢としての取り分はどうしても少なくなってしまいます。少なくなった米の配分をめぐり争いも生じることでしょう。しかし、この代銭納という年貢納入の仕組みを用いれば、米が少なくても、むしろ少ないからこそ米は希少価値が高まり高価で取り引きされるため、銭に変換すれば多くの銭貨が得られます。したがって、米が少なくても実質的には例年と同じ額の年貢を確保することができるわけです。

米で納めていれば、少なくなってしまうはずの年貢が、銭に変換することでいつもどおりの額の年貢を確保できてしまう。まさに魔法のような話です。ないモノをモノの価値で補っていく。ここに代銭納のトリックがあります。

このような仕組みを理解すれば、東寺による100石もの年貢減免も違った見方ができます。すなわち、不作のため百姓を憐れんで減免したのではなく、不作による米の価格上昇を見越したうえで減免したことがわかります。不作=モノがないから年貢を減免するのではなく、米の価値を計算して例年通りの年貢量になるよう減免を施していたのです。領主・東寺が計算能力に長けていたことがわかるわけですが、それと同時に数字にシビアな様子が浮かび上がってきますね。

モノがなくても価値の置き換えによってモノがある状態と変わりない状況を生み出していく経済感覚を、すでに中世人は身につけていたことが、今回取り上げた東寺百合文書からわかります。

(工藤克洋:同朋大学 仏教文化研究所 非常勤所員)